Entre les journées de taille, entre les derniers déballages de carton, j’ai trouvé le moyen de suivre les formations obligatoires de la Chambre d’Agriculture pour s’installer agriculteur en parcours aidé. La réalisation du fameux parcours PPP, le « plan de professionnalisation personnalisé ». Qu’est-ce que c’est ?

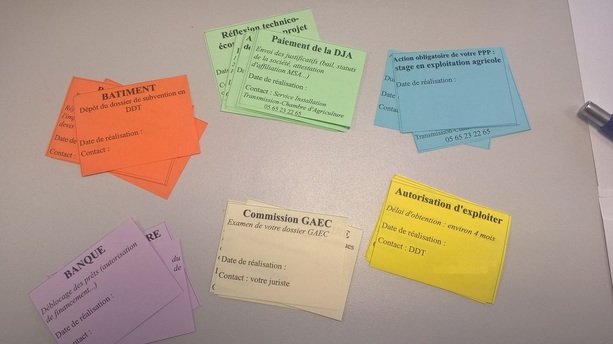

Le « plan » commence à la Chambre d’Agriculture, par un entretien de préparation présenté ici sur le site des ADEAR. Cet entretien très sérieux, réalisé par la Chambre pour le compte de la Préfecture, a pour but de définir les besoins en formation du futur installé. Il est obligatoire pour s’installer agriculteur avec les aides de l’Union Européenne. Pour rappel (nous en avions parlé ici dans un précédent article), le parcours aidé n’est pas le seul possible. On peut aussi s’installer sans contraintes et sans aides, en allant directement déposer les statuts de son entreprise au centre dédié de la Chambre. Pour bien cadrer le projet et pour ne pas nous passer des aides à l’installation, Maya et moi suivons le parcours aidé.

Mon entretien a eu lieu il y a deux mois, avec trois ingénieurs de la Chambre : une conseillère installation, un conseiller viticole et la conseillère du canton. Pendant une heure et demie, nous avons donc fait le tour de mon projet, de ma formation scolaire et de mes expériences professionnelles, pour identifier mes points forts et mes lacunes. Selon les cas, les conseillers prescrivent des formations, des stages, l’acquisition d’un diplôme, etc. Pour ma part, j’ai eu à effectuer les deux actions minimales : un stage de 4 jours (le « 28 heures ») et un stage d’aide au prévisionnel économique.

Pour ces deux stages, j’ai retrouvé une douzaine d’autres candidats à l’installation. Je n’ai pas pu m’empêcher de comparer les profils entre ces futurs agriculteurs, et ceux que j’avais rencontré à l’automne lors des formations de l’ADEAR. Ici, une quasi-totalité d’hommes (tous en fait, sauf une conjointe), et 85% de projets en agriculture conventionnelle. Presque tous sont des fils d’agriculteurs. Beaucoup d’élevage, aucun maraîcher, et bien sûr aucun projet d’agriculture très spécialisée type plantes aromatiques. Des projets traditionnels, pensés pour produire avant tout.

À noter aussi : un quart des stagiaires sont des futurs éleveurs de canards gras, « en intégration » comme on dit dans le milieu agricole, c'est-à-dire que la grande coopérative de la région leur vend des canards prêts à gaver ainsi que de l’aliment, de la farine de maïs. Les éleveurs les gavent pendant douze jours, après quoi le camion de la coopérative vient chercher les canards pour assurer l’abattage, la transformation et la commercialisation. Dans ces projets au sein de la coopérative, les agriculteurs fournissent, en fin de compte, leur force de travail ainsi qu’un bâtiment financé par un crédit.

Les trois jeunes paraissent très heureux de ce schéma d’installation. Quant à la crise de la grippe aviaire, et de la mesure qui impose deux mois de vide sanitaire dans les élevages, ils n’y accordent qu’une importance relative. Eux s’installeront après la mesure. Ils ne doutent pas qu’elle sera efficace et que tout s’arrangera vite.

Sans m’en rendre compte, le premier jour, je me fais étiqueter. En présentant mon projet devant le groupe, je ne cache pas les voies que nous comptons emprunter : le bio, la vinification, la commercialisation. Je fais face à quelques questions sceptiques sur la possibilité de produire en bio. À la pause suivante, un stagiaire vient me voir : que je parle de transformer et de vendre lui a paru important ; ne pas seulement produire une matière première, voir l’activité agricole comme le début d’un processus. Lui aussi compte sur le bio, et n’envisage pas sa future production laitière sans transformation fromagère.

Je n’ai pas eu l’impression de tenir un discours militant, mais en quelques mots, je suis devenu « le bio » du groupe. Avec des soutiens, et des contradicteurs, comme un peu plus tard, ce jeune repreneur d’une ferme céréalière qui me fait part de sa méfiance. Le bio l’intéresserait bien, précise-il, mais il reprend :

― « On fait des économies sur les produits phytosanitaires, c’est sûr. Mais reprendre une terre en bio, après, c’est foutu. Les sols sont sales, l’herbe n’arrête pas de pousser. Il faut des années et des années pour récupérer ça ».

C’est, à peu de choses près, le même discours que le bio tiennent à propos de la reprise de terres en conventionnel. Les points de vue sur la question des herbicides sont tellement inconciliables que les discussions ne peuvent pas aller plus loin que les premières phrases. Personnellement, je ne m'y risque pas.

Les jours suivants, les intervenants se succèdent pour nous présenter la DDT (l’administration départementale en charge de l’agriculture), la Mutualité Sociale Agricole, la Politique Agricole Commune, le département du Lot, ou pour nous donner des bases juridiques et comptables.

Nous recevons aussi un membre des JA, le syndicat de jeunesse affilié au syndicat agricole majoritaire, la FNSEA. C’est un éleveur laitier, installé depuis 5 ans. À la fois volontaire et désabusé, il résume avec une certaine fierté :

― « En 5 ans, j’en suis à ma troisième crise du lait. Mais j’ai investi, travaillé dur, et dans le même temps, j’ai réussi à tripler ma production, jusqu’à 500.000 litres de lait par an ».

Je n’aurais pas l’indélicatesse de porter un jugement sur la stratégie individuelle d’un collègue, a fortiori dans une production que je connais mal et dans une filière en crise. Pourtant je me demande comment la filière pourra s'en sortir si chacun, de son côté, choisit d'intensifier et d'augmenter la production. Dans cette tendance de prix tirés vers le bas par une consommation de lait en baisse constante, les plus petits et les moins compétitifs sont condamnés à disparaître. Des fermes lotoises pourront-elles tenir la concurrence avec des fermes bretonnes, beaucoup plus grandes, dans des conditions agroclimatiques plus favorables ? J’ai peur que non. Quant à la solution de transformer et commercialiser, il faudrait faire émerger un marché aux alentours pour les éventuels produits...

En ayant côtoyé deux groupes très différents, je me rends compte que deux tendances se dessinent. D’une part, on voit les petits projets se multiplier : des surfaces réduites de maraîchage en permaculture, des plantes aromatiques, des fermes centrées sur l’accueil de voyageurs ou d’activités pédagogiques, des micro-brasseries, des paysans boulangers, etc. Souvent en bio, portés par des hors-cadres familiaux, ces sont des projets nécessitant des fonds de départ assez faibles.

Dans le même temps, les grandes fermes d’élevage ou de polyculture-élevage, sur 100 hectares ou plus, ne trouvent pas de repreneurs. Les exploitants avancent en âge, sans solution de reprise. Certaines exploitations en profiteront pour s’agrandir, mais leur capacité à être reprises au bout du compte diminue sérieusement, faute de candidats ayant assez de fonds à investir, voire faute de candidats tout court. Alors on pense, forcément, à la déprise agricole, aux prés qui se transformeront en forêts plantées au mieux, en taillis au pire. Ou alors, il faudrait que des investisseurs ou des grands groupes, capables d’investissements, reprennent ces fermes et y placent des salariés, ce qui semble être la fin logique du processus de concentration des exploitations agricoles qui est en cours depuis 40 ans (tous les 10 ans, il y a 30% d’exploitations agricoles en moins).

C’est dire les espoirs placés par les intervenants successifs sur mes collègues du stage de la Chambre d’Agriculture.

Ces six journées étaient aussi d’intéressantes occasions de remettre sur l’établi notre projet tel qu’il est construit aujourd’hui. Les journées comptables et juridiques, notamment, étaient riches en contenu. C’était aussi un vrai condensé de sujets d’actualités, entre crise de l'élevage, manifestation des éleveurs, boycotts du Salon de l’Agriculture, différends entre les syndicats agricoles et échec du plan Ecophyto.

Tout cela a continué à résonner, dans les jours suivants, dans ma radio, avec un reportage en plusieurs parties par Inès Léraud intitulé Journal Breton, entendu dans l’excellente émission « Les pieds sur terre ».

L’épisode 4, notamment, m’a paru franchement indispensable pour quiconque s’intéresse au monde agricole et à ses crises actuelles. On y entend les paroles de deux éleveurs, sans commentaire, comme toujours dans l’émission. Le premier a choisi d’investir énormément dans son outil, notamment avec un robot de traite. L’autre a opté, après d’énormes difficultés financières, pour un virage vers l’extensif et la transformation directe. Il ne faut pas le manquer, c'est passionnant et ça dure 30 mn.

Retour au concret : à présent, suite à la réalisation de toutes les actions prescrites, mon PPP est officiellement validé par la Préfecture. Je n’ai plus de formations obligatoires à effectuer.

La suite du parcours, c’est d’élaborer un prévisionnel économique complet sur les 4 premières années d’activité de la future entreprise. On verra ça après la taille…

Nicolas

Flux RSS

Flux RSS